A veinte años de la publicación del Primer Informe Estado de la Educación (PEN, 2005) surgen varias preguntas relevantes que, con una mirada de largo plazo, permiten redimensionar los avances y desafíos que el país tiene 25 años después en el logro educativo de la población especialmente en materia de educación superior. Entre esas interrogantes destacan: ¿cuántas personas jóvenes terminaban la secundaria?, ¿cuántas ingresaban a la universidad?, ¿cuántas lograban graduarse de la educación superior?, y ¿cómo ha variado esto en el tiempo?

Lo primero que hay que señalar es que Costa Rica registra logros importantes en la cobertura de estudios de secundaria, pero los avances aún son bastante más modestos en la educación universitaria. El Décimo Informe Estado de la Educación (PEN, 2025) se refiere a esto como un “desgranamiento entre niveles”. El sistema educativo se puede entender como un embudo en el que el estudiantado se va filtrando, un proceso que ocurre en Costa Rica y en todos los países del mundo. Un primer filtro es el paso de colegio a la universidad. El segundo sucede entre iniciar una carrera y terminar recibiendo un diploma.

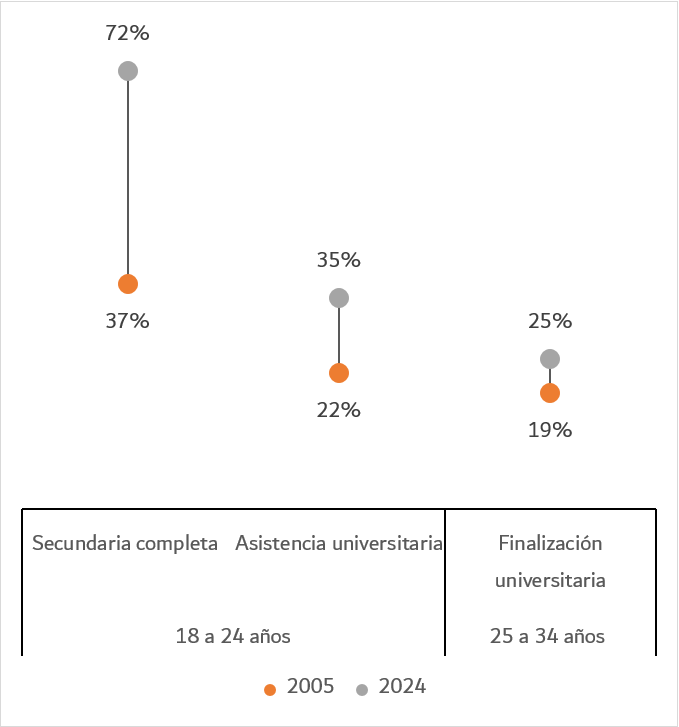

Sobre el primer filtro, los datos muestran que, en el 2005, cerca del 37% de las personas con edades entre 18 y 24 años había culminado el colegio; en el 2024, esa cobertura alcanzó un 72%. Esto es una mejora sustancial de 35 puntos (gráfico 1).

En cuanto a la matrícula universitaria, en el 2005, un 22% de las personas en esas edades asistía a la universidad; en el 2024, un 35%. Esto representa una mejora importante de 12 puntos (gráfico 1). A la fecha, el avance en la asistencia universitaria es insuficiente para el país dado que el 65% sale del colegio directamente al mercado de trabajo con fuertes vacíos en su formación, como lo señala el Décimo Informe.

En relación con el segundo filtro, hay que considerar un tiempo prudencial para poder completar los planes de estudio universitarios, por eso se mide el porcentaje de personas con edades entre 25 y 34 años con título de educación superior. En el 2005, esta tasa era del 19%; en el 2024, de un 25%. Esto representa una mejora aún más moderada de sólo 6 puntos porcentuales (gráfico 1).

Gráfico 1

Indicadores de cobertura de la educación secundaria y superior por grupo etario, según año

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INEC (2005, 2024).

En general, los datos sugieren que el embudo educativo se ha ampliado, lo cual permite que más proporción de personas pasen por el sistema y se gradúen en todos sus niveles. Actualmente, muchas más personas logran terminar la secundaria en comparación con el 2005. Sin embargo, esa mayor graduación no siempre se traduce en un aumento proporcional de quienes ingresan a la universidad. En otras palabras, el embudo educativo se ensanchó en la base, pero su cintura se estrechó: es más fácil graduarse del colegio, pero relativamente más difícil dar el salto hacia la educación superior.

Una de las principales razones del estancamiento relativo del logro en la educación superior en Costa Rica es la ausencia de una política pública que defina una meta nacional de cobertura de la educación superior clara, como sí ha ocurrido en otros niveles educativos. Por ejemplo, el país se propuso universalizar la educación primaria en 1869, el preescolar en 1997 y la secundaria en 2011. Estas metas permitieron establecer marcos normativos, diseñar medidas específicas y asignar recursos, lo que impulsó avances significativos en la cobertura preuniversitaria.

En contraste, la educación universitaria carece de un esfuerzo similar. Por eso, el más reciente Informe Estado de la Educación plantea la necesidad de colocar formalmente la aspiración nacional de aumentar el logro universitario como una meta legítima e inaplazable. No hacerlo compromete, a nivel país, el desarrollo humano y productivo del país.

Pero, a nivel de las personas ¿qué se sacrifica al aplazar esta meta? La respuesta corta es: ventajas en empleabilidad y reducción de la pobreza, esto por el acceso a puestos de trabajo calificados de mayor remuneración, lo cual permite el acceso a una mejor calidad de vida.

El Décimo Informe Estado de la Educación (PEN, 2025) muestra evidencia que posiciona a la educación universitaria como un seguro en contra del desempleo y la pobreza, incluso frente a crisis económicas como la recesión del 2009 y la pandemia del 2020. En cuanto a los ingresos, es posible identificar el tipo de puestos en que trabajan las personas profesionales jóvenes, de 25 a 34 años. Con base en esto, las mediciones internacionales logran clasificar a la fuerza de trabajo en tres niveles de calificación: baja, media y alta.

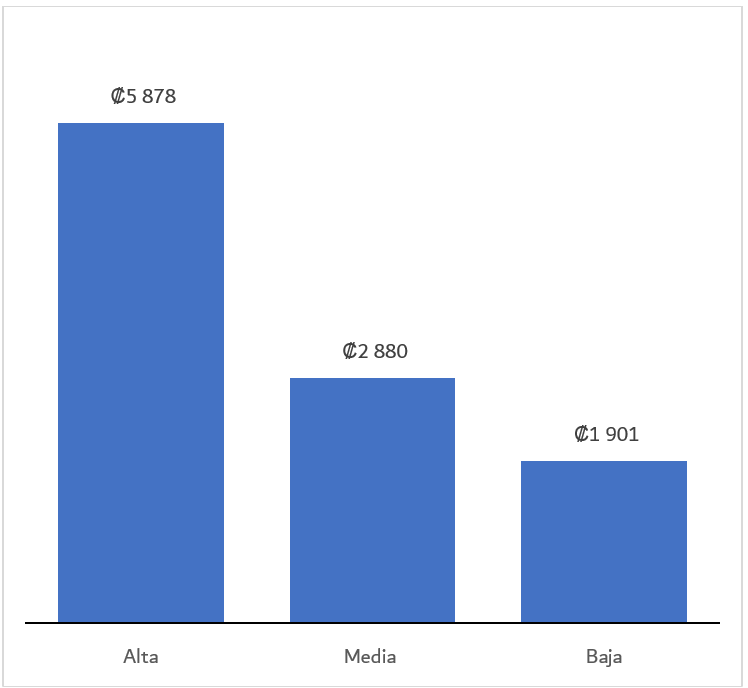

Los trabajos de calificación alta consisten en ocupaciones gerenciales, científicas e intelectuales, para las cuales se requiere un alto nivel educativo. Los datos del 2024 en Costa Rica muestran una importante ventaja de este tipo de puestos: en promedio, por cada hora de trabajo, se gana el doble de que quienes ocupan cargos de calificación media, y el triple respecto a los de calificación baja (gráfico 2).

Gráfico 2

Promedio del ingreso laboral por hora de las personas adultas jóvenesa/ según el nivel de calificaciónb/, 2024

a/ Se entiende por “persona adulta joven” a la población de 25 a 34 años, edades con un tiempo prudencial para terminar los estudios universitarios e incorporarse al mercado laboral.

b/ Se consideran ocupaciones de calificación alta los puestos gerenciales, científicos e intelectuales. Los de calificación media consisten en técnicos, personal de apoyo administrativo, servicios y ventas. La categoría de calificación baja incluye a los trabajadores agropecuarios, pesqueros, oficiales, operarios, artesanos, operadores, ensambladores y ocupaciones elementales.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares del INEC (2024).

En el fondo, la meta de aumentar el logro universitario en la población que se gradúa de la secundaria está motivada por el ideal de un país más inclusivo en el que no resulte particularmente extraordinario que las personas accedan a la educación superior y logren graduarse, para así aspirar a puestos de alta calificación en los que perciban mejores ingresos.

Lamentablemente, en Costa Rica hay un avance insuficiente en esta materia. En el 2005 aproximadamente un 13,6% de las personas profesionales adultas jóvenes tenían un puesto de alta calificación; para el 2024, ese porcentaje subió a 15,9 (INEC, 2005, 2024). Es decir, en casi veinte años el país aumentó el indicador en apenas 2,3 puntos.

Este ritmo es inferior al promedio regional. De acuerdo con estadísticas de la OIT (2025), en América Latina el crecimiento fue de 3,2 puntos, mientras que en los países de la OCDE el aumento alcanzó los 4 puntos.

Para superar esta brecha se requieren acciones urgentes, tanto desde la política pública como desde las universidades. El Décimo Informe propone veintiún medidas concretas, de corto y largo plazo, orientadas a avanzar en este objetivo. Elevar este indicador resulta fundamental para impulsar el crecimiento económico y la innovación en un contexto donde el país depende en gran medida del talento calificado para mantener su competitividad internacional. Además, los países que tienen un porcentaje mayor de personas con educación superior están también a la vanguardia del desarrollo humano, la democracia y el bienestar de su población, una aspiración que Costa Rica como nación también tiene.

Referencias bibliográficas

INEC. (2005). Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples.

INEC. (2024). Encuesta Nacional de Hogares.

OIT. (2025). ILOSTAT database. ILOSTAT. https://ilostat.ilo.org/data/

PEN. (2005). Primer Informe Estado de la Educación [2005]. CONARE-PEN. https://hdl.handle.net/20.500.12337/677

PEN. (2025). Décimo Estado de la Educación 2025. CONARE-PEN. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10640