De Niza a Tárcoles: paradojas en la protección marina y la equidad social

Corbatas y chancletas en Francia

El pasado mes de junio, la ciudad francesa de Niza hospedó la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3). Autoridades ambientales, organizaciones académicas, sociedad civil, personas de ciencia y activistas se reunieron a discutir sobre el reto de la conservación marina. Esta es una de las áreas de más reciente preocupación internacional: mientras el mar se está muriendo, según la evidencia, el papel de lo ambiental y lo científico retrocede en la narrativa de algunos liderazgos.

Con la elegancia propia de estos eventos, se debatieron y acordaron temas relevantes que buscan aumentar los niveles de protección y minimizar el impacto humano sobre los mares; entre ellos, el impulso al Tratado de Alta Mar, a un nuevo acuerdo internacional contra la contaminación plástica, al Pacto Europeo de los Océanos y a una nueva coalición Pioneros del Océano, entre otros. Se revisaron los avances en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 y del compromiso del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal de proteger al menos el 30% de las áreas marinas y costeras al 2030.

Costa Rica coorganizó y copresidió esta cumbre, en la cual se presentaron importantes logros acumulados (del país y del mundo), pero también fuertes críticas de la sociedad civil sobre las incoherencias de algunas naciones o la falta de acciones concretas y transparencia. De hecho, en consonancia con un nuevo estilo político muy extendido hoy, se dieron episodios de presunto intento de apagar voces de la ciencia y el activismo, motores ambos de cualquier preocupación ambiental que el mundo haya asumido.

A 9.366 kilómetros de ahí, en Tárcoles…

…un pescador ha visto levantarse iniciativas locales que vinculan a las comunidades y el mar. Un Área Marina de Pesca Responsable se formó en su costa, en la cual se han autoimpuesto hacer pesca artesanal con cuidado ambiental. Pero en esa y otras zonas, el panorama pesa: “…si hay una situación socioeconómica crítica, nunca vamos a lograr un manejo adecuado de los ecosistemas, porque hay una necesidad de alimentación y de supervivencia”, O, con menos palabras: “… entiendo que cuando hay hambre cuesta mucho ver con claridad”, dice un participante de grupos focales realizados por el PEN (2024)[i].

Se requiere que los esfuerzos institucionales y comunitarios deriven en dos cosas: la sostenibilidad ambiental que impida la sobreexplotación, por un lado, y políticas productivas y sociales que permitan que el uso sostenible se acompañe de oportunidades y equidad social para las personas. La cosa no pinta bien en ambos frentes: “Yo soy pescador artesanal desde que tenía seis años, yo iba con mi papá a pescar y salíamos a pescar y en ese tiempo nosotros íbamos y tirábamos el trasmallo, si lo tirábamos dos horas no lo podíamos levantar de producto que había, demasiado producto, ahora hay demasiada escasez”, señalan en Judas de Chomes.

Otra tarea pendiente, como se dijo, es vincular mejor el mar y la gente: “Que vuelvan los ojos al mar, a las comunidades costeras, que vengan y escuchen a las personas de la comunidad. Hay mucho problema. Si nos ponemos a decir cuál es el más importante, todos son importantes” dice en Tárcoles la voz de los actores.

Un ejemplo que se mencionó en este ejercicio es el subsidio por veda. Este es tratado como una política de pobreza extrema, y no -como debería ser- de responsabilidad social y ambiental por la prohibición de pescar. En consecuencia, su cumplimiento queda enterrado, en la realidad, bajo el mandato humano de llevar alimento al hogar. O, en mejores palabras: “Las reglas sí existen, pero nadie las está regulando, entonces pues a la hora de la verdad, yo nada más veo a mi alrededor, nadie me está viendo, ¡pum! vámonos, me entiende”. Un video del PEN recoge los resultados de un ejercicio de diálogo con varias comunidades costeras del país.

La conservación necesita dientes

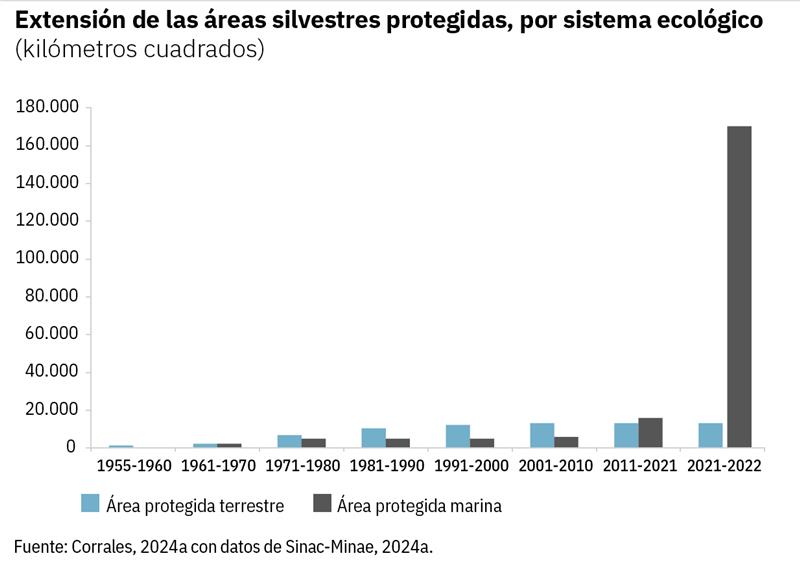

El Informe Estado de la Nación llamó, hace unos años, “políticas de papel” a un conjunto de documentos que establecen metas y obligaciones, pero no definen recursos para su cumplimiento. Si no se quiere la conservación sea una más, es necesario resolver algunas incoherencias. Por ejemplo, entre 2021 y 2022 se registró un marcado aumento en las áreas silvestres protegidas marinas, las cuales alcanzaron cerca de 165.000 kilómetros cuadrados, más que en cualquier período anterior y superando en área al territorio resguardado continental. Esta expansión, que creció más de cinco veces de un golpe, se dio por la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco y la creación del Área Marina de Manejo del Bicentenario, ambos en el Pacífico (mapa 1).

Gráfico 1

Sin embargo, esta expansión no se acompañó de una mejora en las capacidades de gestión, fiscalización y gobernanza para su adecuado manejo. De hecho, el mismo año que aumentó el área protegida más de cinco veces, el SINAC perdió la tercera parte de su presupuesto (PEN, 2024). La institucionalidad a cargo de estos territorios es fragmentada, cambia constantemente su estructura, con mandatos superpuestos, falta de articulación efectiva y escasa asignación de recursos.

La mayoría del espacio marino costarricense carece, además, de un ordenamiento integrado. Aunque existen herramientas legales para avanzar en una planificación espacial marina, su desarrollo e implementación son incipientes, lo cual permite una expansión poco regulada de actividades económicas como el turismo, la pesca industrial y semiindustrial y el desarrollo inmobiliario, muchas veces en detrimento de los ecosistemas y comunidades locales. Y esto pasa, también, por debilidad en la participación social; es un reclamo generalizado que “han hecho parques, áreas marinas de pesca responsable, santuarios de tiburones, áreas marinas de manejo, ya los pescadores no saben de qué se está hablando, porque nunca se les consultó nada de lo que iban a hacer”.

Lo que no se conoce, no se defiende

Otro aspecto crítico identificado en el Informe Estado de la Nación es la debilidad en el estado del conocimiento de la riqueza marino-costera. Hay numerosos estudios e investigaciones, que se han levantado con gran esfuerzo y amplias colaboraciones académicas, pero también dificultades en un país pequeño, con poca inversión y limitadas condiciones para realizar ciencia marina. Y estos también demuestran que hay logros y acciones que funcionan para proteger y recuperar ecosistemas y biodiversidad. Pero se encuentran dispersos, desactualizados, centrados en aspectos biológicos y con poca integración con variables sociales, económicas o de gobernanza. Esta fragmentación impide comprender de manera sistémica las dinámicas del espacio marino-costero, sus impactos (sociales, económicos y ambientales) y, al mismo tiempo, limita el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El PEN levantó tres bases de datos sobre información marina, que pueden ayudar a visualizar lo que existe, pero también pretenden impulsar una discusión sobre lo que falta y cómo integrarlo de una manera que alimente la toma decisiones.

La naturaleza y la gente siempre en el centro

Mientras se debaten las tareas internacionales en las grandes cumbres, Costa Rica -un país pequeño pero líder histórico en conservación- requiere resolver sus paradojas: mientras aumentan las áreas bajo resguardo (algo positivo y que no está en duda) persiste una débil capacidad de implementación, gobernanza y generación de conocimiento. Esta falta de conexión entre discurso y práctica pone en riesgo tanto la sostenibilidad ambiental como la equidad social. Superar esta paradoja implica políticas públicas integradas, con participación real de las comunidades, basadas en ciencia y con enfoque territorial. No se trata solo de conservar espacios, sino de construir justicia ambiental y social que permita reducir la presión sobre esos espacios, tanto la que deriva de la necesidad como del desmedido afán de lucro de algunos actores.

El país ha comenzado a ver el mar, pero debe alimentar esa atención con recursos, capacidades y compromiso de los actores. Ante todo, siempre en conversación con las comunidades, para las cuales estos recursos son un medio de vida y parte central de su cultura e identidad. Existe un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en defender la conservación, abordar la gobernanza marina y proponer herramientas y acciones. Pero lograr que el vínculo entre las dimensiones ambiental, social y económica sea claro en las acciones es difícil. Mientras protegemos (con capacidades fuertes y control) es clave construir lo que mejor saben allá en Puerto Jiménez: “… realmente debe haber una política de Estado, no de gobierno, el gobierno es pasajero. Una política de Estado que realmente afronte la situación, afronte el problema, y haga uso de todo lo que tiene el Estado, de su recurso humano, de su recurso institucional, profesional, y que realmente podamos disminuir la brecha en desarrollo humano que tienen las comunidades costeras”.

Referencias bibliográficas

PEN. (2024). Informe Estado de la Nación 2024 en Desarrollo Humano Sostenible. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. https://estadonacion.or.cr/informes/

_____________________

[i] Todas las citas textuales aquí utilizadas corresponden a la sistematización de opiniones de las personas participantes en grupos focales realizados por el PEN en el año 2024 en cuatro comunidades costeras. Lo detalles se pueden consultar en el capítulo 4 del Informe Estado de la Nación 2024.